皆様こんにちは。ピースです。

少しずつ暑くなってきたと思ったら、梅雨に入り、なんだか夜は半袖にタオルケットでは肌寒く感じる日が続きますね。

皆様も風邪などひかれぬよう、くれぐれも気を付けてお過ごしください。

さて、本日の本題。

前回、「そろそろスタプラや読書ログばかりではなくて、このブログの固有記事にも力を入れないと」ということを申し上げておりましたので、今回はその中でもなるべく早く消化したいと思いつづけていながら、放置していた話題です。

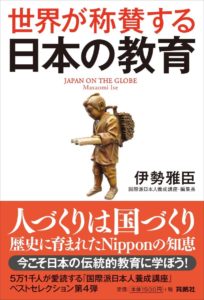

1ヶ月くらい間が空いてしまったのですが、去る5/19(土)は、かながわ労働プラザにて行われた伊勢雅臣先生の講演会「世界が称賛する日本の教育」に参加してきました。

伊勢先生は、当ブログからもリンクを貼っております、メールマガジン「国際派日本人養成講座」の編集長です。

おそらく、ここに訪問されている皆様の中にも、このメールマガジンを読まれている方はいらっしゃるかと思います。

そして、私自身、昨年の年始に行われた伊勢先生の講演会もブログにて報告しておりました↓

本職は技術者の方ということで、分野こそ全く違うものの、私も凄く親近感を感じます。

今回のテーマに関しては、講演会場でも売られていたこの本と同一のタイトルということで、これを読むとより理解が深まるということのようです。

(この本も、いずれ読書ログのレビュー等に書いてみたいと思っています)

さて、講演会の内容ですが、まずはそのレジュメの見出しから。

1.世界に活躍する日本人

2.教育行政への疑問

3.教育に関する科学的研究から見えてくること

4.産業界における改善手法から

5.三位一体の教育改革(原文は縦書き漢数字、以下同じ)

順番に見ていきましょうか。

1.では、「技術者」という視点から、以下のようなレジュメの記述がありました。

・ 世界を席巻した日本のモノづくり

欧米流品質管理:品質を良くするにはコストがかかる(100円の不良損が出ていても、それを亡くすのに100円以上の予防コストがかかるのであれば、それで良い)

日本流品質改善:品質が良くなれば、コストは下がる(クレーム損、スタッフの業務ロス、人材育成、技術開発)

講演では、今、「日本流」の考え方が世界的常識になっているのは、日本の製造業が技術革新を生み出したからだというお話をされていました。

また、それに伴い、Muda(無駄)や5S(整理・整頓・清潔・清掃・躾)などが世界共通語になりつつあるという事もレジュメに書かれています。

”Muda”に近い言葉でいうと、”Mottainai”(もったいない)が世界共通語になったというのも、そういう流れの源になったものかもしれませんね。

そして、「品質管理」というと、私が勉強していた計量士試験の共通問題でも、統計的手法や制御工学などの基礎知識のほかに、「損失関数」なるものを学んだのですが、この考え方を確立されたのも、田口玄一先生という日本人の統計学者の方なのだそうです。

“タグチメソッド”というのは聞いたことがありましたが、田口さんという人名に由来するものだというのは、私も実はこれまで存じていませんでした。

(余談:私の勤務先も、ISO9001は登録済みなのですが、土木系の場合は単品生産、そして現場ごとに対応すべき問題が変わるという特性があります。なので、この計量に関する管理技術の勉強をしていた時には、一般的なメーカーなどとは品質管理に関する方向性が結構違うなと感じました。)

そんな風に、「日本人は素晴らしい」ということで現在も一貫した評価を内外共に得られれば良かったのですが、それが…というのが、2.のお話です。

伊勢先生も「本来は『称賛する』ではなく、過去形の『称賛した』が正しいかもしれない」と仰っていましたが、これまたレジュメから引用。

・ゆとり教育⇒総合学習⇒アクティブ・ラーニング?

日本のモノづくりの基本「事実を見よ」「机上の空論はダメ」、

Check(現状評価)-Action(改善)-Plan(次期計画)-Do(実行)今次教育改革において最も重要なことは、これまでの我が国の教育の根深い病である画一性、硬直性、閉鎖性、非国際性を打破して、個人の尊厳、個性の尊重、自由・自律、自己責任の原則、すなわち個性重視の原則を確立することである。(臨時教育審議会第一次答申(昭和60年)「教育改革の基本的方向」)

この教育改革の方向に関しては、伊勢先生は「問題意識のズレ」を示すものということでレジュメに書いたとお話されました。

まず、一般的に最もよく知られている管理サイクルは”PDCA”、つまり計画⇒実行⇒評価⇒改善なのですが、レジュメではこれを”C”から始める形で書いていますね。

ここが、日本人らしい所と言えるかもしれません。

“PDCA”だと、”P”であれこれ悩んで先に行けなくなるというタイプの人は日本人に多い印象がありますし、そして私自身もまさにこれですw

次に、内容の中心部分について。

私はゆとり世代の先頭で、総合学習の時間も高校では取られていた覚えがあります。

そして、アクティブ・ラーニングについては、一昨年の「土木と学校教育フォーラム」でもお話しました。

ということで、私自身もこれらの「手法」そのものに関しては、(最初の「ゆとり教育」は正直…ですがw、少なくとも後者2つに関しては)悪い面ばかりではないと考えています。

ただし、その根底にある「基本理念」はどうなのかと申し上げますと、この「教育改革の基本的方向」を見る限りでは、私も正直「”C”つまり評価の部分で、何か勘違いをしている」というのは、感じ取れます。

どういうところかというと、考えれば色々細かい所は出てくるのですが、一番大きいのは「個性重視」です。

では、「個性重視」の何が問題かということですが、長くなりそうなので、続きは次回。

(ただし、もしかしたらまた読書ログのまとめを挟むかもしれませんが)

よろしければ、1日1回応援クリックをお願いします。

人気ブログランキング

ブロトピ(ブログサークルSNS)